胡續冬(1974.10.30 — 2021.8.22),原名胡旭東,民間人稱“胡子”,1974年生于重慶。1991—2002年,胡續冬求學于北京大學中文系和西方語言文學系,獲文學博士學位后留校,2002年起執教于北京大學世界文學研究所。研究領域和方向包括:比較文學與世界文學,現代主義以來的世界詩歌,拉丁美洲文學。

刺點

中元節那天,我一直在剪片子,直到次日清晨。剪輯室老有股異味,估計是皮皮豬尿的,一只去年疫情高峰期同事撿來的貓,多少保留了它做流浪貓時的不羈傳統。剪輯師統子不堪其味,買了臥香,點燃后平放在盒子里那種。

對我來說,這股異味算不了什麼,我曾在臨終關懷醫院拍攝過兩年紀錄片,什麼味兒沒聞過?但鬼使神差的,我將香一支支地豎在指間,斷斷續續燃了一夜。迷信的統子拿中元節禁忌勸我還被奚落。

這樣的燃香之舉此前不曾有過,現在看,就像一場無意識的祭奠。23號,當胡續冬去世的消息從手機中射來,我也在剪輯室,驀地一瞥鋪滿心如死灰的香盒,儼然一具小小的棺槨。這是第一個“刺點”。

“刺點”是羅蘭·巴爾特分析攝影時發明的一個概念,另一個是“意趣”。后者好理解,指一張照片的文化內涵或人文情趣,它會激發人們好奇的欣賞與探究的熱情。刺點有些玄妙,是那種被偶然捕捉到的不刻意為之的細節,從照片中箭一般射出來,刺中“我”。它會干擾(削弱或加強)意趣,并帶來刺痛之感。

胡續冬的寫作,是我們這一代詩人中最意趣盎然的,他以一種孫悟空的活力、韋小寶的狡黠、莫莫王的豪情、饕餮的胃口,逍遙狂歡于中西雅俗之間,不過他的詩缺少刺點。現在好了,他用死亡給他的詩一一補上了。

將刺點的概念移用在詩歌或生活的討論中,可能是錯誤的,但一個該死的噩耗把我們像電影一樣流動的生活突然定格成照片,借用羅蘭·巴爾特的話說,“時間被卡住了脖子,停滯了”。

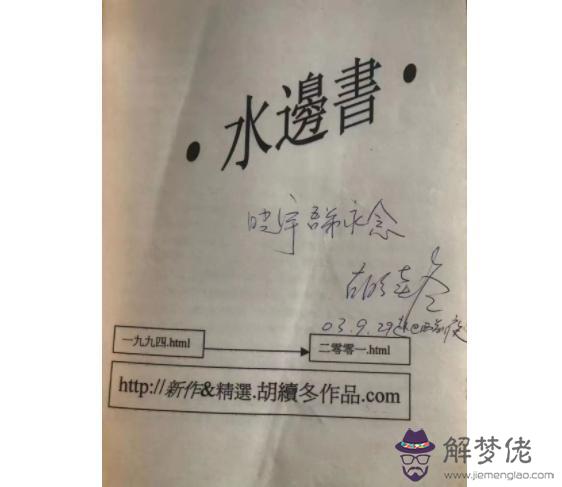

從書架上取下《水邊書》,胡續冬二十年前的處女集,其中那首《水邊書》早已刻畫好我此時的心情:

水已經被記憶的水泵

從巖縫抽到逼仄的淚腺:

我深知在水中養傷的一只波光之雁

會怎樣驚起,留下一大片

粼粼的痛。

2003年9月29日胡續冬赴巴西前夜把詩集贈送給我,扉頁上題寫的“曉宇吾弟永念”,我當時覺得像古典詩人一樣矯情,現在看,“永念”的每個筆劃都是刺點。

《水邊書》,胡續冬的第一本詩集,收錄了他寫于1994年至2001年的詩歌作品。圖片由文章作者提供。

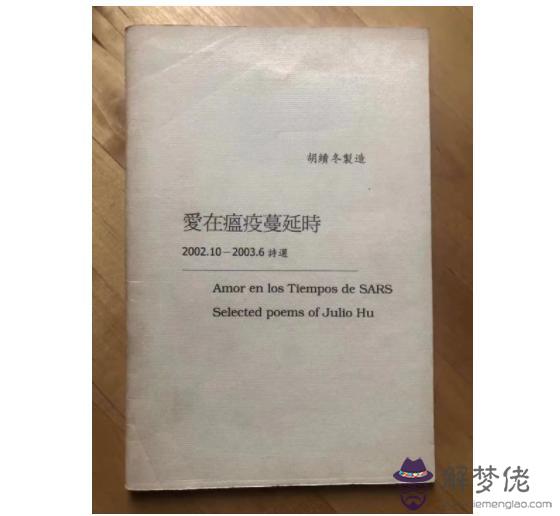

從書架上取下《愛在瘟疫蔓延時》,胡續冬寫于新青年網站時期的一部詩集,薄薄51頁,卻十分出色。那時他還沒有將才情完全沉溺于流浪貓、灶臺與女兒的世界里,那些在“新青年”諸友影響的欣悅與焦慮下產生的詩篇,強悍奇詭,兼濟天下。他寫反戰詩,追憶上世紀七八十年代的社會風尚,批判大學體制,處理“非典”疫情……筆下滿滿的人間情懷。胡續冬有肝疾,在同一代詩人繼續追求語言和生活雙重冒險的時候,他早早寫下“肝臟深處軟弱的追悔”,并將“頤養天年”作為網絡簽名檔。所以當“非典”肆虐,他比同儕更關切“疾病的隱喻”,及其對日常生活、世道人心糟糕的改變,自覺地用詩歌抗衡這種趨勢。

《愛在瘟疫蔓延時》一詩跟馬爾克斯的同名小說一樣,均起筆于氣味,煞尾于愛。而那首為我所寫的《錦囊》,表達了疫情對詩心的戕害,于今年讀來仍有啟示意義,只是“錦囊”也是刺點,典出短命的李賀。

《愛在瘟疫蔓延時》是胡續冬創作于“新青年”網站時期的一部詩集。圖片由文章作者提供。

教師與詩人

26號上午,老友路一夫開車,載我去八寶山。低低的云,連綿成山脈,跟西山混淆在一起。青天白日里,猛然浮現一輪月痕,用胡續冬《月亮》里的詩句來形容就是:“像凝結了的煙霧,/讓一切快樂的事物顯得模糊”,又像“小小的皺褶,硌得我的眼睛生疼”。然而寫下這些精彩詩句的詩人,再也不能把月亮“加工成充氣娃娃,然后苦練肺活量,給它/吹足了氣,開始琢磨:是先奸后殺/還是先殺后奸?”不要被他的淫邪嚇壞,這不過是一個詩人“語不驚人死不休”的修辭策略。讓胡續冬真正費心琢磨的,是如何突出重圍,顛覆中國的詠月詩傳統;至少,讓充氣娃娃入詩。他是最早給予充氣娃娃詩歌待遇的詩人,除了《月亮》,還寫過《成人玩具店》。充氣娃娃之于胡續冬,一如腐尸之于波德萊爾,首先意味著先鋒的美學意識。我想起來,我的婚禮是胡續冬主持的,他還送了一個充氣娃娃,被我扔在洗手間,把當時借住在我家的流馬嚇得一聲慘叫。

我還是第一次去殯儀館。我們怎麼可以在這種地方送別胡續冬?我們了解那里的設施與流程,儀軌和氣氛,連死亡如此的極端事件都會淪為庸常。

轉念一想,對于胡續冬,這樣的安排反而夠魔幻,夠反諷,夠陌生化。何況,他不是擅長從日常生活發現或發明詩意嗎?這里給出的正是人生盡頭的日常生活。他不是喜歡呼朋喚友的熱鬧嗎?這肯定是他呼朋喚友生涯中最熱鬧的一次。他不是熱衷于插科打諢大放厥詞嗎?如果他來參加自己的葬禮,又會有怎樣的浮生胡言?

遠遠的就看見禮堂門口的挽聯:“出中入西,卅載未名孜矻擢才俊;以詩為馬,一生不羈放縱愛自由。”

能寫出這幅挽聯的,當屬胡續冬的知音。上下聯分別對應著胡續冬一生中最重要的兩個身份:教師和詩人。上聯很學院范兒,還有生僻字,顯得博學高雅;下聯既詩意又通俗,一如胡續冬的詩風。

“出中入西”往小里說,指胡續冬求學于中文系,執教于外院。往大里說,它化用了日本明治維新的口號“脫中入西”,或西方來華傳教士的策略“納中入西”,立場又與之不同,它是“五四”以來中國知識分子主動選擇的一條求知路徑。而三者均提示我們,文明的本質在于交流融匯,唯其如此,才能產生文明對文明的知音、文明與文明的愛意、本土文明的活力,乃至孕育新的文明,而不會落入“文明的沖突”。胡續冬本人便是文化交流的歡喜使者,他的寫作更是文明薈萃的極樂結晶。這是胡續冬對于當今世界的啟示意義,我們看到,某種封閉與敵意的情緒就像新冠病毒一樣,正在不同文明間滋長彌漫。

“卅載未名”容易理解,胡續冬1991年負芨北大,于未名湖畔求學教書整整三十年。著書立說自古被稱為“名山事業”,所以“未名”也流露出對胡續冬英年早逝學術未克大成的惋惜。

“孜矻擢才俊”用典精準。“孜矻”,勤勉不懈,出自寫下著名的《師說》《進學解》的韓愈;“擢才俊”典出葛洪《抱樸子·擢才》。二人都是大學者、教育家,其作品對后世影響深遠,屬于“名山事業”的典范,與之相比,胡續冬自是“未名”。作為老師,胡續冬既有韓愈諄諄教誨的熱忱,也有葛洪奇談怪論的妙趣,故深受學生喜愛。不過他對儒家師道尊嚴那一套很排斥,對道教天師被奉若神明的把戲更是厭惡,所以他又是一個最不像老師的老師。韓愈入世,葛洪出世,而胡續冬在出世入世間模棱兩可實屬兩難。這些年,天下又逢大變局,昔日好友好些都面目陌生起來,友情為天下裂,尚不如相忘于江湖,而胡續冬帶娃喂貓、灶臺煉丹,未必不是一種獨善與歸隱。

“以詩為驢”

“以詩為馬”化自海子的《祖國(或以夢為馬)》,一篇表達以詩歌為志業的浪漫宣言。但我覺得,不如改成“以詩為驢”。這樣更具胡式幽默,且有詩為據。前面提到的《錦囊》這樣寫道:“在懷揣錦囊的夢中騎著野驢闖蕩/是一門古老的技藝。”遙遙呼應李賀的騎驢覓詩,以及陸游的“此身合是詩人未?細雨騎驢入劍門”。不過與古典詩人截然不同,胡續冬騎的是一頭“野驢”。馬是俊美、高蹈、剛健、浪漫的象征,無數詠馬名篇也都佐證和強化了這一點。作為馬的反面形象,驢是丑的、喜劇性的、世俗性的,它還意味著臭脾氣(“驢脾氣”)、懶散(“懶驢上磨”)、淫邪(“潘驢鄧小閑”)、愛浪游(“驢友”)……而胡續冬的寫作,就是“騎著野驢闖蕩”,不忌猥瑣、不避鄙俗、不改淫邪地去建構土鱉詩歌樂園。

“一生不羈放縱愛自由”大家很熟悉,是Beyond《海闊天空》里的歌詞。胡續冬確乎如此。但細究起來,他的少年和青年時代,十分“不羈放縱”,可在執教燕園的近二十年里,他是“從心所欲不逾矩”,不要說對女學生或其他女士的輕薄與性騷擾了,他連個緋聞都沒有。這個以淫邪之氣著稱的家伙,把“不羈放縱”都留給了詩歌,立身處世,謹守道義。

無論海子還是Beyond主唱黃家駒,都英年早逝,令人悲惋,這才是下聯的深心,在表面涵義之外,傳遞了濃郁的悲劇色彩與悼亡之意。好在詩人歌者,會擁有超越生命的生命。海子在無數讀者的閱讀中一次次復活,有井水處,就有人傳唱黃家駒的歌謠。祝胡續冬一路順風。“出中入西”,匆匆去往西方極樂世界;“以詩為馬”,久久漫游未來讀者心頭。

最讓我動容的挽聯出自康赫,當代最杰出的中文小說家,盡管在小說界始終默默無聞,卻很早就贏得了詩人們的高度認可。他也是我在新青年網站結識的朋友。我們八字不合,每次聚會都不歡而散,有時甚至到了動手的程度。可下次見面又會把酒言歡,毫無芥蒂。康赫現在說,若不是馬驊胡續冬請他來“新青年”工作,讓他攢了點錢付了一套小房子的首付,他在北京都沒地方住。但胡續冬活著的時候,康赫可沒少說刻薄話。胡續冬也一樣,把渾身的小說才華都用在了說小話上。

康赫的挽聯惜墨如金。上聯:胡續冬;下聯:康赫。省略一切修辭,無視任何規范,就是兩個名字比肩而立。這是死生相對的鴻溝?還是穿越生死的友情?自挽還是招魂?名字既是毫無意義的符號,也是意義無限的抒情,康赫在寫給馬驊的文章里說,“我不能追認我的朋友,他的名字以外的一切,因為我追之不及”。

我決定從今往后不再解讀任何一副對聯了,以此作為對胡續冬的紀念,我希望用這種方式把未來歲月里讀到的對聯,都變成刺點。

送別

康赫說:“胡續冬的人氣可真旺。”的確,追悼會頗有Beyond演唱會的陣勢,這還是在疫情又起之際。將來我死了,紀念我的人,是否比胡續冬多呢?但肯來現場送別的,估計不及他的十分之一。不管怎樣,一下子看到那麼多好久不見的老朋友,哪怕在殯儀館,也仍然是一件令人高興的事。隔著口罩,大家互相辨認著,悲欣交集地寒暄,又欲語還休地陷入沉默。幸好有口罩,可以掩飾各自的表情。

我本來已經從康赫的挽聯中平復下來了,跟幾個朋友在禮堂外聊天,一邊看士兵將擺放骨灰盒的鶴形手推車緩緩推走。光昕走過來打招呼,我隨口問他最近忙啥呢?

“沒忙啥。馬上開學,帶娃。”

我被這句話刺中了,淚水又奪眶而出。我想到總是忙著開學和帶娃的胡續冬,再也不能開學和帶娃了。

一個多小時后,排隊的人才漸漸少下來。我走進隊伍里,康赫和流馬也過來了。我們緩緩移動,胸前都別著一朵難看的白花,一路經過臺階下康赫孤零零的花圈和臺階上層層疊疊的花圈。

禮堂里,胡續冬生前的一些視頻和照片循環播放著,以一種生動活潑的形象,代表他歡迎大家的光臨。意大利歌曲《貝拉喬》取代了哀樂。這是個胡續冬也會喜歡的蜜點。

《貝拉喬》是曾流行于東西方的老牌左翼歌曲,出現于二戰后,卻被視為反法西斯運動的產物。隨著南斯拉夫電影《橋》于1970年代末在國內上映,其主題曲《貝拉喬》的中文版《啊朋友再見》風靡大街小巷。對于七零一代,它不僅是難以磨滅的共同記憶,更是關于友情、正義,斗爭、尤其死亡的迷人的啟蒙教育。我第一次接觸海德格爾“向死而生”的概念,腦海里出現的就是這首歌曲。在新冠疫情全球大流行期間,一名意大利樂手在自家陽臺上用薩克斯吹奏《貝拉喬》,引發歐洲許多城市居民效仿,這首歌于是又火了,由反法西斯歌曲搖身一變,成為超越國界鼓舞人心的抗疫戰歌。

可以說,《貝拉喬》見證了半個多世紀以來寰球風云的滄桑巨變,并深深參與其中。它也伴隨著湖北十堰一個小男孩長大成人,參與建構了他的價值觀和人生態度,最后成為在他葬禮上響起的反對哀傷的哀樂,讓前來送別的朋友,即使身處靈堂,也忍不住跟著輕輕哼唱。

棺槨前的文字,出自胡續冬的女兒刀刀,不忍卒讀。我摘下口罩,鞠躬,繞行,就像電視上看到過的那樣。但都走到棺槨盡頭了,居然看不見胡續冬。我踮起腳尖,傾身探望,卻看到一個陌生人,一個胡續冬見了也會生氣的陌生人:西裝革履,似睡非睡,無比嚴肅,化了奇怪的妝——就像個贗品。雖然涌出的淚水緩解了這種印象,我還是不想看這個提示我真跡已毀的贗品。但我馬上意識到,最好再多看一眼,即使這樣一個贗品,很快也會灰飛煙滅。

阿子一一答謝著吊唁者,甚至還安慰別人。我們聊了幾句,她突然問我:“你怎麼不戴口罩?”

“難道我跟他見最后一面,還要蒙著面嗎?”我說。

如果送別儀式就這樣結束,顯然不夠“以詩為馬”,不夠“不羈放縱”,更缺少一個“愛自由”的高潮,能讓大家把郁結的悲憂慘愴之氣好好抒發一下。

臨近中午,許秋漢與胡續冬的弟子們,還有其他一些認識不認識的朋友席地而坐,幾把吉他、一腔懷念,就把北大草坪音樂會搬到了八寶山。這里寸草不生,但離恨恰如野草,鋪滿花崗石地面。歌聲中或有魂兮歸來,尚未離去的人們都被這塊磁石吸引過去,紛紛加入這臨時的烏托邦。

胡續冬太熱愛草坪音樂會了,以至于他在《草坪音樂記憶》中悍然宣稱:“一所沒有面積足夠龐大的草坪的大學是一所失敗的大學……而一段沒有傲氣酒氣腥臊氣草莽氣雜糅的草坪音樂記憶的求學經歷,則一定是一段失敗的求學經歷。”他之所以如此熱愛草坪音樂會,還不單單因為它的社交功能,最重要的是,在胡續冬眼里,它就像“神六”一樣,可以“把低眉順眼的心境發射到一個俯瞰寰宇的狷狂的高度”。

胡續冬肯定喜出望外。他在棺材里憋屈了那麼久,就像參加一個他必須正襟危坐在主席臺上的冗長會議,現在終于可以在草地上撒點野了。

一個我不認識的哥們遞過來一個礦泉水瓶子,我有些詫異。他說,“白酒”。這就對了,一場生死大趴怎麼能沒有酒?我們輪流喝著,像老朋友一樣,把刺點喝成了蜜點。胡續冬去哪了?管他呢。反正二十年來但凡酒局,這家伙都是個缺席者。但我們總要告別吧,我向不遠處的照片舉起瓶子,深深地喝了一大口。“啊朋友再見,啊朋友再見,啊朋友再見吧再見吧再見吧。”

雪花白,清風笑,八寶山這片墓地,也是未名湖這片海洋,我的手機緩緩掠過每一個身影,他們或立或坐,都是思念的姿勢,因為這里的每一雙眼睛,都看到過你的嬉笑怒罵,所以這里的每一雙眼睛,都有你詩歌中的慈悲流溢。

2021年9月4日于七棵樹。

作者 | 秦曉宇

編輯 | 青青子

校對 | 李世輝

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/396564.html