作者|李慶西

摘編|張進

本文選自《水滸十講》,作者:李慶西,版本:書城大家|文匯出版社 2020年8月

早年

(上世紀八十年代前半期)

,我曾迷于幾部中國古典小說,在《水滸傳》一書上虛擲不少功夫。過去這書被認為是一部反映農民起義的作品,乃至有“農民起義教科書”之稱。至八十年代初,“起義說”已大受質疑,有些學者便相應提出另一種解釋,將其視為摹寫市民階層生活與理想的敘事之作。這種“市民說”的來由是魯迅《中國小說史略》里談論《三俠五義》的一句話,所謂“《三俠五義》為市井細民寫心,乃似較有《水滸傳》余韻”云云。從魯迅這話里是否可以反推《水滸傳》也是“為市井細民寫心”之作,而“為市井細民寫心”是否就等于產生了一種新型的“市民文學”,這些都是當時研究者們爭論的焦點。我不贊同“起義說”,同樣也不認為“市民說”有何道理,一部成書過程漫長而復雜的作品,是否能夠體現某種清晰的階級

(階層)

的主體意識,這本身大可懷疑。可是,在學院派的判牘中,“階級論”和“反映論”的觀念已是根深蒂固,而以“市民說”取代“起義說”,更像是與時俱進的姿態調整,這讓人覺出一種“咸與維新”的學術焦慮。當時,我寫了一篇題為《〈水滸〉主題思維方法辨略》的論文

(原載《文學評論》1986年第3期,收入拙集《文學的當代性》,人民文學出版社1988)

,提出《水滸傳》的命意在于揭橥中國人的倫理危機,書中觸及的儒家倫理思維的捍格之處正是解讀這部作品的關鍵。我認為,真正值得注意的是一種被歷史陰影遮蔽的二律背反——“忠君”/“造反”,“替天行道”/“犯上作亂”,在“冠屨倒施”的語境中恰是等位關系,或者確切說是一種互為前提的因果轉換。

當年寫那篇文章時,我自己也有一種焦慮,就是急于從“階級論”以外去找尋文本解讀方案,現在看來那篇東西仍有許多問題沒有談透。

其實,《水滸傳》也是一部極富社會學研究價值的中國作品。五百年來它流行于人稠地廣而災難深重的漢語文化圈,以羼雜著傳奇、史詩與悲劇意味的英雄話語教化民眾,給一個精神失落的民族帶來了自我救贖的慰藉。當古老的文明已經失衡,制度安排只能為威權政體補苴罅漏的時候,留給個體的生存空間只能是充滿暴行與無知的荒蠻之地。按霍布斯的說法,既然國家體制限制了個體自由,那就應當讓每一個公民都享有安居樂業的權利;國家作為一種國民共同體,應當是“理性、和平、富足、體面、友誼、優雅,乃真與善的國度”

(《論公民》)

。可是,誰來保證霍布斯的政治設計不出問題呢?在《水滸傳》所展現的那種弱肉強食的語境中,弱者最終的自救只能是反抗,哪怕是想象中的反抗。

在許多無聊的夜晚,我重新翻開《水滸傳》,又看見許多殺戮,許多血和許多淚,徒生許多無奈的感慨……

青面獸楊志,明陳洪綬水滸葉子

一

一部大書,何以開篇不寫那一百八人而先寫高俅?金圣嘆在《〈第五才子書水滸〉七十回總評》中提出這個問題,照他的說法是隱括“亂自上作”的春秋筆法。不過,細細斟量這個“亂”字,實有其雙重含義:在朝是綱紀混亂,在野便成了社會動亂。由高俅一類人物胡作非為,推衍出林沖一類人物聚嘯山林,即魯迅所謂“國政弛廢,轉思草澤”的敘事邏輯。

高俅由“破落戶”佞倖小人混到主管軍事的殿帥府太尉,顯然是秩序失范,意味著倫理、價值體系的徹底崩潰。高俅既非科舉進身的文官也不是疆場上拼殺出來的武將,他只是一個身陟高位的流氓。以傳統現實主義觀點來看,雜流出身而至高官未免缺少經驗世界的真實依據。按,王明清《揮麈后錄》言其原為蘇軾書僮,后入王晉卿門下,因擅于蹴鞠為端王賞識而發跡。《水滸傳》顯然采用了這個由潛邸親隨領殿前司職事的傳聞,但此說不見正史,也缺乏其他史料支持。高俅此人《宋史》無傳,其殿前司都指揮使一職見于《宋史·徽宗紀》和《東京夢華錄》等書。小說附會這樣一個史載不詳的人物,是以個案的偶然性傳奇性繞開制度層面的若干話題,直接投射道德批判意圖。

顯然,《水滸傳》一書對“破落戶”尤為警覺,尤為痛恨。楊志天漢橋下賣刀,正是遇上牛二那種破落戶潑皮,終于上演英雄失路的一幕。王法管不了牛二放刁耍賴,卻不能容許楊志刃血除惡,可見“破落戶”周旋人世比別人有更多的空間。在《水滸傳》的語匯中,“破落戶”并非指家道敗落,而是禮義盡失的一班無賴。如西門慶出場時,書中介紹說是“陽谷縣一個破落戶財主”,其實他家境殷實,甚至財大氣粗。按,潛說友《咸淳臨安志》云:“紹興二十三年,上謂大臣曰:‘近今臨安府收捕破落戶,編置外州治,本為民間除害……’”當時“破落戶”已是一種社會痼疾。《水滸傳》前四十回中,除了打劫生辰綱的晁蓋一伙,諸多好漢上山落草前都是遇上了這樣的惡勢力,如魯智深之于鄭屠戶,武松之于蔣門神,宋江之于無為軍的黃通判。如果說高俅算是“國家羅漢”,鎮關西、牛二之類則是遍地出沒的閭巷惡煞,他們的存在便是好人失足的契機。

評騭《水滸傳》素有“只反貪官,不反皇帝”的說法——矛頭止于官僚集團,足以證明梁山革命的不徹底性,這是一個政治敘事的后設命題。不過,這里有些歪打正著的意思,如果可將官員 / 皇帝視若一種二元格局,那倒不難窺識“只反貪官”的真實意圖。皇帝不妨作為權力意志的象征,而官僚集團才真正是國家機器。《水滸傳》的敘事策略是把官僚集團與儒家的政治理想剝離開來,描繪出一幅國家自上而下的流氓化圖景,從而顛覆了古代圣賢建構的理想國。

作為官員的儒者失去了精神依傍,治國平天下的政治話語權已被褫奪,這何嘗不是整個文官制度的大失敗。這里無疑展現了一個頗有創意的政治倫理主題:執政者從道義上喪失了執政的合法性,而千瘡百孔的王權制度依然不失其自我修復功能,那就是有另一種力量在“替天行道”。不用說,“替天行道”的前提是“天下無道”。

豹子頭林沖,明陳洪綬繪水滸葉子

二

《水滸傳》中吏治問題尤為嚴重,尤其是司法部門。誰有權誰是大爺,如董超、薛霸只是解押犯人的差役,高俅想在林沖遠戍滄州途中下毒手,還須陸虞候出面花錢買通他倆。這對超霸組合絕不放過任何創收機會,日后押解盧俊義也照收李固兩錠大銀。

李固陷害盧俊義著實花費不少。官府里上上下下都打點到了,他還想買通押牢節級蔡福、蔡慶兄弟在獄中做掉盧俊義。書中有一段他與蔡福的密謀,出價五十兩蒜條金,人家竟討至五百兩。不料梁山泊硬是要搭救盧俊義,柴進找上門來,出手就是一千兩黃金。這蔡氏兄弟后來也上了梁山,可在牢里盡做這等“吃了原告吃被告”的勾當。

不用說,有錢的也是大爺,一部《水滸傳》充滿金錢與權力的交易 / 博弈。不說官場上貪賄成風,即使江湖上義氣為重的好漢們也總是金錢開路。晁蓋、宋江、柴進等都有“仗義疏財”的美譽,但他們的慷慨解囊往往是買通關系的賄賂手段。如,劉唐醉臥靈官殿讓雷橫

(其時尚在縣里管治安)

逮住了,晁蓋便用十兩銀子通融下來。林沖在柴大官人莊上與洪教頭比武時,柴進使了銀子讓董超、薛霸給林沖開枷。林沖進了滄州牢城營內,忙不迭地給管營、差撥塞上銀子,于是免了進門的一百殺威棒,還給開了枷,派他一個好差事。

這種行賄在書中被賦予仗義行善或是自我保護的正當性,既然反派人物花錢買兇,正面人物也照式解囊應對。蔣門神賄賂張都監、張團練陷害武松,施恩想援救武松也便花錢辦事,正邪之間似有一種共謀關系。施恩用一百兩銀子買囑康節級多予照料,另以一百兩銀子打通辦案的葉孔目,硬是把武松的文案改輕了。按,書中有詩為證:“贓吏紛紛據要津,公然白日受黃金。”每次進牢里探視,都還少不了酒食錢財一路打點。

宋江也有這一節,進了江州牢城營,從差撥到管營的一路銀兩照應。只是漏了押牢節級戴宗,這戴院長便在點視廳上大發作,理直氣壯地來討他的“常例錢”。戴宗在江湖上久已聞名

(后來梁山排座次在天罡之列第二十位)

,勒索起犯人卻是毫無道義可言,這就是“體制內”養成的惡霸作風。宋江不給戴宗上貢是因為吳用說過那是他哥們。其實,哥們義氣也是要金錢維系的。晁蓋很懂得這一層關系,阮氏兄弟一來就給了三十兩花銀,后來上山坐穩了頭把交椅,他派劉唐給宋江送去一百兩黃金——當初官方緝捕生辰綱要犯,是宋江“擔著血海也似干系”來通風報信,惦著這份人情也就是義氣。不過,這一百兩黃金差點坑了宋押司,閻婆惜捏著他私通盜賊的把柄,硬叫他把金子交出來。其實那些金子宋江只是“受了他一條”,剩下的都讓劉唐拿回去了。可這話閻婆惜死活不信,照她的說法是“公人見錢,如蠅子見血”。

不論“公人”還是“賊人”,什麼事情離了金錢都是萬萬不能的。后來梁山派人往京城活動招安一事,也是大把撒錢。中國小說里邊,將金錢作用寫得如此無孔不入,大概沒有超過《水滸傳》一書的。

難怪,金圣嘆評點《水滸傳》見到處使銀子,竟有“十三可嘆”之嘆。

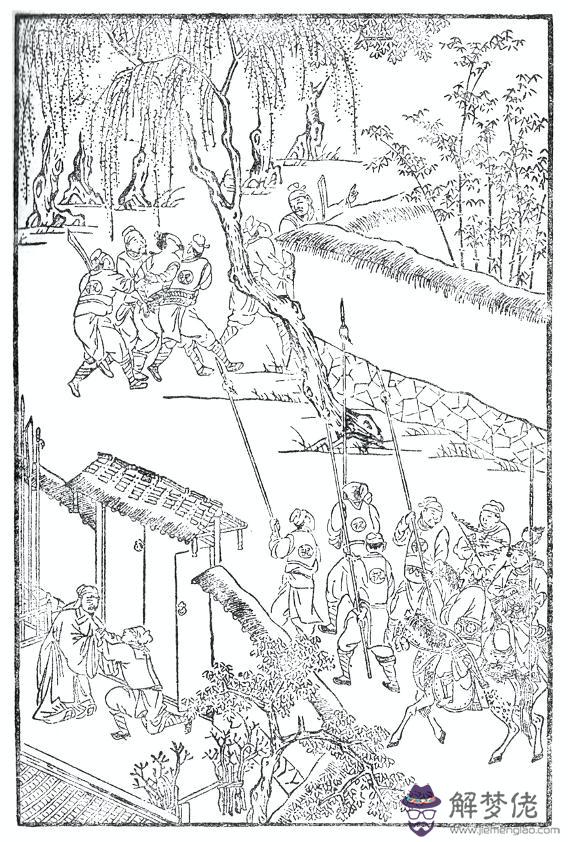

武松醉打蔣門神,明刊容與堂本插圖

三

評論者通常忽略了書中一個重要事況:《水滸傳》并沒有描述百姓的生存艱難,古人所說赤地千里、餓殍遍野的悲慘景象壓根未見,相反各處都是一派豐饒富足的圖畫。按小說家敘事意圖,造反的動因根本不在于民生疾苦,而是社會關系、人際關系的失衡失序,亦即所謂綱紀廢弛、禮義盡失,其實就是缺乏公平與正義。

壞人作惡無以治罪,好人犯事必被懲處,這是小說敘述的一個重要特點。如宋江殺惜、武松殺嫂、雷橫打死白秀英,其中各有款曲,卻一概難逃法網。反之,牛二、西門慶那些人作惡,官府卻是管不了,只能讓楊志、武松們去解決。這與其認為是官府的選擇性執法,毋寧說是小說家用以陳述世道惡劣的敘事策略。

顯然,書里任何一宗案子都能找出好人壞人甚或第三者第四者的共謀關系。譬如,宋江之殺惜,不只是宋江的焦躁和孟浪,那婆惜的貪婪和無賴,以及她與張三的私情,還有招文袋里晁蓋信件提供的口實,所有這些轇轕不清的交互關系,一并做成了紅粉殞命的慘案。在更為普遍的意義上,“賊人”作亂,“公人”作惡,亦相輔相成,有著扯不清因果關系。于是,以惡制惡堂而皇之地成了一種崇高的道義。在一個倫理盡失的社會里,自然是弱者的抗爭被賦予正義色彩,亦足以令人同情,所謂江湖道義本源于此。

劉唐來向晁蓋報告生辰綱的消息,振振有詞地說,“小弟想此一套是不義之財,取之何礙?”這是江湖上黑吃黑的道理。智劫生辰綱的事兒看著解氣,可用現在的話來說,正是“黑社會性質的有組織犯罪”。可是,如果沒有這些江湖上的不法之徒,那些體制內的不義之人豈不是更為無法無天,梁中書每年為蔡京祝壽送上十萬貫金珠寶貝的大手筆,豈不就成了京中官府大院里飯余茶后的美談?

黑吃黑的以惡制惡注射了正義的雞血,就像病毒似的遍地蔓延。金眼彪施恩倚靠其父的官方背景在快活林開設酒店

(按,《水滸傳》里的公務員亦有自家營生,病關索楊雄原是薊州政府里做押獄兼劊子手的,又在城里開了一家屠宰作坊,于是宰人兼宰牲)

,生意原本十分紅火,“每朝每日,都有閑錢”,這讓蔣門神看了十分眼紅,便仗著張團練的勢力奪了酒店。其時武松正在施老爹的安平寨里服刑,正好讓施恩找來給自己出氣。武松上演了一套醉打蔣門神的全武行,施恩完成了“義奪快活林”的復仇敘事。整一個黑社會的快意恩仇。

無序造成整個社會的黑社會化。權力和暴力各逞其能,交相輝映。毛太公的兩個兒子孔明孔亮,“因和本鄉一個財主爭競,把他一門良賤盡都殺了,聚集起五七百人,占住白虎山,打家劫舍。”讀《水滸傳》,每遇這種越軌出格的事情,總讓人豪情沖動,殺戮與劫掠不經意間納入了“義”字當頭的話語體系。

該出手時就出手,實際上很難定義該不該的必須條件。所以,這種江湖上的程序正義往往遮蔽了實體正義的問題,乃至與扶危濟困相號召的江湖道義構成巨大的悖謬。宋江上山后杜絕了打家劫舍那種貿然出手的草寇作風,也算是“去邪歸正”的自我救贖。

四

老話說“逼上梁山”,其實未必都是被逼上來的。一百零八人上山的路線圖值得研究,除了那些沒有敘事意義的零星投靠者,大體可描述為四種類型:

一、個體冤案

(或犯事)

的事主,成了被追殺被迫害的對象,如林沖、魯智深、楊志、武松、柴進等人。這是真正被“逼上梁山”的一撥。按人頭算來這些人并不多,但多是重量級人物,或是在書中起到穿針引線的作用。當然也有解珍、解寶之類的小角色

(這哥倆居然混了個天罡之屬)

。像楊雄、石秀殺了人,還沒來得及被官府通緝就投了梁山,姑且也歸入此類。或許,宋江也該歸入這一撥。宋江因殺惜而被緝拿和刺配,不能跟林沖那些人相提并論,但最終也算是被逼無奈上山入伙。

二、存心與官府作對的團伙,主要是打劫生辰綱的晁蓋、吳用等人,他們構成了水泊梁山的早期班底

(先前王倫那幾位不成氣候)

。也許為了突出梁山泊這條主線,書中對分布各處的江湖社會著墨不多,但不時也有述及,如少華山、清風山、桃花山、二龍山、黃門山諸部,還有十字坡上賣人肉饅頭的張青、孫二娘夫婦。許多人并非因個人命運走投無路而造反作亂,劉唐和公孫勝找上晁蓋是來送“一套富貴”與他。同一個江湖,同一個夢想,大家都有一套論秤分金銀的發財之夢。晁蓋等人后來上山落草雖是為躲避官方緝捕,但他們的行為具有主動性,與林沖、楊志的英雄失路絕非同調。

三、被“賺”上梁山的主兒,如朱仝、徐寧、盧俊義等人,這幾個被“賺”的故事都相當精彩。還有玉臂匠金大堅、圣手書生蕭讓、神醫安道全也是這樣弄上山的。拿下祝家莊后,宋江讓人假扮官員傳喚李應,又暗中取來家眷,便將他與杜興賺上山來。活生生斷了人家后路,實為“逼良為寇”,或許算是另一路“逼上梁山”。這是梁山招募人才的一種特殊方式。

四、被梁山俘獲或招降的官軍將領,如秦明、黃信、李云、呼延灼、關勝、索超、宣贊、郝思文、韓滔、彭玘、單廷珪、魏定國、凌振、董平、張清、龔旺、丁得孫等。加上林沖、魯智深、楊志、武松、花榮、朱仝、雷橫、徐寧、孫立、孫新那些人,梁山一百零八人中官軍舊將差不多占到四分之一。這大批官軍將領相繼反水,意味著梁山泊的道義勝利。

以上四種類型中,被動入伙的是絕大多數。有趣的是,主動者原本逐財而嘯聚山林,被動者則是見義而投身水泊。從黑社會的山林草寇,到雄踞一方且以“替天行道”為號召的武裝集團,江湖道義終而由私誼變為公義。梁山泊在與官府和朝廷的不時周旋中,實現了自身的改造和提升。

五

過去有一種權威意見認為,宋江改聚義廳為忠義堂是“搞修正主義”,是“投降”。 在批評者看來,宋江將造反納入王權格局下的政治博弈,乃至為朝廷招安,不啻革命者自廢武功。可是,這跟小說的敘事旨意完全不是一回事。

聚義廳改名在宋江嘴里只是一言帶過

(第六十回)

,而李卓吾評容與堂百回本《水滸傳》指出,“改聚義廳為忠義堂,是梁山泊第一關節,不可草草看過。”由動賓結構的“聚義”變為“忠義”并列,且以“忠”字為先導,實際上納入了“政治正確”的大方向,是將重建國家倫理秩序的政治訴求引入草澤社會。從打家劫舍到“替天行道”,梁山在做大做強的同時完成了自我升級,這一點確實“不可草草看過”。前邊第四十二回中,宋江回家取爹被官軍一路追殺,于還道村遇九天玄女,受三卷天書,水窮云起之際得神授法旨:“汝可替天行道,為主全忠仗義,為臣輔國安民,去邪歸正。”以神道設教,從道義上賦予自己一種莊嚴使命

(同時將黑道漂白)

,此乃一大轉折。

其實,“替天行道”是一個共同綱領,在“大碗喝酒大塊吃肉,大秤分金銀”的平均主義目標之上,提出了輔國安民、去邪歸正的政治改革目標。缺了這個大目標,很難結成某種統一戰線,很難籠絡那些被動入伙

(被俘和被“賺”)

的好漢們。

值得注意的是,宋江夢遇的玄女娘娘是道家神祇,傳說中也算是“替天行道”的創始人。按,張守節《史記正義》引《龍魚河圖》曰:“黃帝以仁義不能禁止蚩尤,乃仰天而嘆。天遣玄女下授黃帝兵信神符,制伏蚩尤。”

(《五帝本紀》)

聯系到當日天子是有“道君皇帝”之稱的徽宗,這里似乎有意在思想情調上與朝廷保持一致。

梁山泊人物中儒道釋俱全,但是道家的地位絕對顯赫,吳用、戴宗都是道者一路,四把手公孫勝干脆是職業道人,其下還有朱武、樊瑞諸輩。小說第七十一回受石碣天書,在忠義堂上做醮,那是梁山泊最重要的典儀,做的就是道家的法事。《水滸傳》在檢討儒家倫理政治失敗的同時,對黃老之術、讖緯之學表現出濃厚興趣,無疑是一個可以深入研究的問題。

六

中國人歷來說“官官相護”,可是從《水滸傳》的情形看,官僚集團并沒有那種一損俱損的整體意識。官場本來就是殺戮之地,從林沖誤入白虎節堂那一刻起,命運就開啟了圈套中的格殺。楊志被高俅一腳踢出職場,花榮與劉知寨為宋江而兵戎相見,殷天錫仗勢侵占柴皇城的宅子……可見官場盡是互相傾軋。后來說到梁山泊招安,朝中明顯是兩派,蔡京、高俅一班人竭力阻撓,宿元景等人是促成派。殿前太尉陳宗善奉旨往梁山招安,蔡京派來一個張干辦,高俅派來一個李虞候,氣焰囂張地惹惱了梁山好漢,硬是把事情給攪了。

官場不諧是出問題的關鍵。《水滸傳》毫不涉筆民生問題,是有意撇開更廣泛的危機因素,將矛盾集中于制度與倫理問題。按書中描述的情形,官僚集團內部顯然缺乏起碼的凝聚力。像梁中書、蔡九、高廉這些有家族背景的地方大吏最敢胡作非為,搜刮生辰綱之類的橫征暴斂,沒有弄出民怨沸騰的局面,卻使官僚集團利益分配格局明顯失衡,屢屢造成情勢失控的突發性事件。《水滸傳》歷來被稱作“官逼民反”,這種看法實為大謬。其實書中更多的情形是“官逼官反”,是上層官僚逼得下層官僚走投無路,是文官逼得武官鋌而走險。

趙宋王朝一向是重文抑武,多以文臣制軍,而《水滸傳》卻分明表現出崇武貶文的敘事意圖,無疑是對那套文官制度所代表的政治倫理的批判。舉凡朝中的蔡京、童貫、高俅,地方上的梁中書、蔡九之儔,乃至清風寨的劉知寨、東平府的程太守,文官一個個都是壞蛋。國家就壞在這班人手里。文官里邊,大概只有鄆城知縣時文彬一人還算為官清正,相反那些武將世家、軍班行伍多是忠良之輩,如林沖、楊志、花榮、武松、關勝、呼延灼……等等,武將多竟身懷冤屈,終不改報國之心。所以,梁啟超認為《水滸傳》大有“鼓吹武德,提振俠風”之義

(見《小說叢話》)

。

七

《水滸傳》與其說是謳歌農民起義,莫如說是表現一種想象中的地主階級的“光榮革命”,明火執仗的革命黨不是別人,正是莊院主人及其依附者,而書中那些大大小小的莊院多為江湖勢力的“金主”與“樁腳”。

當體制內的官僚們都成了國家的蠹蟲,體制外的鄉紳們便是社會中堅。

梁山泊先后做一把手的晁蓋、宋江都有自家的莊院。諸多好漢中,柴進、史進、穆弘、穆春、孔明、孔亮、李應等人,都曾利用自家的莊院周濟天下豪杰或掩護山寨行動。莊院與山寨,并無邁不過去的溝塹,像史進還在莊里時就跟少華山上的強人稱兄道弟,打得一片火熱。而柴進的莊院干脆廣納天下豪客,更像是江湖社會的秘密聯絡站,跟各處山寨都有關系。

《水滸傳》中的莊院大多有自己的武裝,莊主本人也都有棍棒拳腳上的功夫,實際上莊院也跟山寨一樣形成了某種武裝割據。同時,莊院也是秘密活動的掩體,晁蓋策劃劫掠生辰綱正是有這份方便。不同的是莊院具有兼容黑白兩道的兩面性,表面上它不與官府對立,暗地里卻是通向江湖社會的中轉站。小說描述的這種體制外的經濟-軍事實體不能說沒有真實依據,但其中明顯具有想象的成分,它在士紳階級主持的鄉村自治的基礎之上,極大地延伸了民間賢達的政治訴求。由于這種組織的反體制性,更由于它與黑道接軌的自由度,它很容易刺激人們的某種幻想。

從莊院到山寨,不僅逃避世間的苛政,亦可藉此打造某種烏托邦想象。其實,水滸的故事正是“禮失求諸野”的一個典型案例。在缺乏糾錯機制的儒家禮治學說中,王道復興的唯一機會就是向民間尋求變革動力,《水滸傳》正是演繹了這種古老的政治傳統。

當然,不是所有的莊院都是梁山革命的同道,像曹太公、毛太公那類莊院主人就是齷齪小人,而祝家莊和曾頭市更是梁山的對立面。祝家莊、曾頭市那樣的莊院有如軍事堡砦,兵馬齊備,糧草自足,儼然國中之國。

八

三打祝家莊,兩攻曾頭市,可謂書中的重頭戲。不過,看上去這兩次征戰多少有些師出無名。打祝家莊起于時遷偷了祝家店的一只雞,打曾頭市是因為對方搶了段景住盜取的一匹馬。時、段二人偷雞失馬尚在上山落草之前,他們還不算是梁山泊的人,礙不著山寨的面子,犯得著如此大動干戈?

打祝家莊是宋江的主意,他對晁蓋說,“若打得此莊,倒有三五年糧食。”一語道破天機,原來是要解決山寨給養。曾頭市同樣油水不少,后來破寨之日,“抄擄到金銀財寶,米麥糧食,盡行裝載上車,回到梁山泊給散各都頭領,犒賞三軍。”像攻打高唐州、大名府等處,除解救柴進、盧俊義,亦是錢糧之計。

不過,小說家未必有心矚意山寨錢糧細事。打祝家莊,是宋江上山后第一次大規模軍事行動,書中這樣安排自有讓宋江建功立業的考慮。拔了祝家莊、曾頭市這兩個釘子,亦藉以鋪述梁山泊發展壯大的光輝歷程。因為有招安的戰略目標,梁山泊希冀獲得與朝廷對話的地位,必須做大做強。宋江作為梁山二把手,先后指揮了一系列戰事:三打祝家莊,破高唐州解救柴進,擊敗呼延灼和青州官軍,攻陷華州救出史進魯智深,芒碭山收服樊瑞一伙。如果說早先宋江以“仗義疏財”獲得江湖上的美譽,現在這實實在在的戰功更是讓弟兄們信服。

之后就是曾頭市了,這回是晁蓋執意而往,再讓宋江獨占風光,老大的面子上就不好看了。結果,初打曾頭市,晁蓋率眾親征,竟將自己這條命搭了進去。其實,礙不著誰的面子,小說家的意圖很明顯,梁山泊的故事到此須作出“換帥”安排。那晁天王說到底只是草莽英雄,缺乏胸襟與涵容,凡事都是江湖上的手段,終究不堪大用。

《水滸傳》的后半截是按照宋江的招安思路推進,晁蓋若是不出局也只是一個擺設,這時候要讓有政治頭腦的宋江坐頭把交椅才行。

宋公明一打祝家莊,明刊袁無涯本插圖

九

潯陽樓題反詩是宋江少有的失態。那首《西江月》竟道“自幼曾攻經史,長成亦有權謀”,如此直白的表露,顯得有些大傻,或是老酒喝多了。他在粉壁上寫下的一詞一詩,都有“他年若得”或“他時若遂”的字樣,以示困厄中不失大志向大抱負。“血染潯陽江口”的預言很快就應驗了,宋江也許預感一場大風暴將至,他的人生不會就此劃上句號。至于詩中“敢笑黃巢不丈夫”一句,實際上是別有心曲。黃文炳的解讀是,“這廝無禮,他卻要賽過黃巢,不謀反待怎地?”當然,這是存心找茬。宋江“敢笑黃巢”并非取笑黃巢作亂不夠,恰恰是不認同那種玉石俱焚的造反目標。其謂“不丈夫”,是說黃巢沒有扶危濟困的責任感。

自幼攻讀經史的宋江相信秩序與規范,他對王權的合法性并無異議,故忍辱負重之際,面對黃鐘毀棄、瓦釜雷鳴的混亂局面,仍是心懷整頓乾坤的大使命,后來上山落草自是命運機緣的安排。他一再聲稱“權居水泊,專等招安”,不能僅視為對朝廷表白忠誠,更重要一點在于:他不能將山寨作為他和弟兄們的最終歸宿,且并不打算改朝換代自己做皇帝

(李逵倒是屢屢叫嚷殺去東京,讓宋大哥做皇帝)

,既是“替天行道”,梁山泊的江湖道義正可作為“去邪歸正”、改造體制的倫理精神。

《水滸傳》的“造反-招安”的敘事模式帶有某種救贖之義,是水滸故事流傳中出現的頗有想象力的政治解決方案。當然,以文學想象擘劃這類軍國大事,并不具有實際的可操作性,故而這在書里書外都是一個頗具爭議的話題。這里暫不討論此中的是非曲折,但收斂反抗鋒芒不能不讓人想到某種策略性思路。招安的設計很可能具有雙重敘事策略——除了安排故事走向,演繹梁山人物之命運,似乎亦有規避官方文字檢查的考慮。

作為一部在民間流傳甚廣的大書,《水滸傳》如果只是煽動鬧事和講述反政府故事,顯然很犯忌。施耐庵們不想落個利用小說反朝廷的罪名,大抵也會想到自我設限的辦法,故而藉招安拉開一連串“糾偏”的行動序列。梁山泊皈依朝廷以后的主題變調一眼就能看出,后邊的“征四寇”全是攘外安內的關目

(征遼和平田虎、王慶三部分,應非原本所有,鄭振鐸認為是閩中坊賈所添加,但如今可與全書視為一個整體加以討論)

,那些倉促、混亂的敘事明顯是在找平衡,似有浪子回頭、戴罪立功的意思。按魯迅的說法便是:“一部《水滸》,說得很分明:因為不反對天子,所以大軍一到,便受招安,替國家打別的強盜——不‘替天行道’的強盜去了。終于是奴才。”

(《三閑集·流氓的變遷》)

不過,招安并非迫于“大軍一到”的軍事圍剿,這一點魯迅說的不對,其時梁山泊反倒是兩贏童貫、三敗高俅,軍事上占有很大優勢,朝廷根本無奈其何。很明顯,招安是被招安者的主動行為,如果說“終于是奴才”,亦須從這個角度去詮解。

武松血濺鴛鴦樓,明刊袁無涯本

十

“奴才”這說法未免太損,抑或可以說是一種犬儒主義。在嚴苛的專制統治下,反抗敘事難免會采用一種扭曲的形式,屈就也許是為了伸張,茍且之中掩蔽著顛覆性話語。

然而,統治者并非不能勘破這遮遮掩掩的把戲,文網密布之日自有大批鷹犬,像黃文炳那樣的“誤讀”倒也未嘗不是正解。雖說坊間《水滸傳》刊本多標以“忠義”名目,可是崇禎末年終遭官方查禁,入清以后始終在禁毀書目之中。按,同治八年,江蘇巡撫丁日昌發布禁書《省例》,譴責《水滸傳》等書,有謂:“鄉曲武豪,放縱為任俠,而愚民鮮識,遂以犯上作亂之事視為尋常。方以為盜案奸情紛歧迭出,殊不知忠孝廉節之事,千百人教之,然未見為功;奸盜詐偽之書,一二人導之而立萌其禍。”

官方不能讓“奴才”逞意于文學想象,尤其不能讓他們沉浸在血色夢幻之中。英國人柏克在觀察法國大革命那場風暴時,留下一句名言:“罪惡的手段一旦得到寬容,很快就為人們樂于采用。”

(《法國革命論》)

明清兩朝對《水滸傳》的禁毀同樣表現為這種擔憂:崇尚反抗與殺戮的文學一旦得到欣賞,很快就會變為現實。

文學絕不等于現實,但文學的豪情快意等于給了世人一個說法,在秩序不能約束強勢階層的時候,反抗與殺戮即成了自我救贖。譬如,讀到血濺鴛鴦樓一節,確實讓人十分痛快。武松一連殺了蔣門神、張都監和張團練,蘸著血在粉壁上寫下“殺人者打虎武松也”八個大字,真是凜然一股英雄之氣。至于他手刃張都監妻妾丫鬟傭仆八九口人,你都不覺得是在濫殺無辜。

但是,反抗與殺戮終究只是手段,反抗與殺戮不能替代公平與正義。《水滸傳》的救贖之義在于確立道義的價值,而且包括重建倫理秩序的構想。招安的政治設計或可視作與虎謀皮,小說以悲劇收場亦足以表明此路不通。然而,如何讓反抗者回歸社會,實現人的體面與尊嚴,這是一個永久的問題。

二○○八年七月至九月漫記

校對|陳荻雁

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/377614.html