作者:傅飛嵐 Franciscus Verellen;原譯:程薇;修訂:梁斯韻

【編者按】本文是著名漢學家傅飛嵐(Franciscus Verellen)教授早年的重要學術作品,也是“洞天福地”研究的奠基之作。傅飛嵐教授通過文獻分析探索了“洞天福地”觀念的形成與發展,并以比較宗教學的視野對其中所蘊含的有關生命超越的哲思進行了抽絲剝繭式的提煉與闡釋。本文原以英文寫就,刊登于法國遠東學院《遠東亞洲叢刊》1995年第八期[Cahiers d'Extrême-Asie8 (1995): 265-290.]。中文之譯稿原刊登于《法國漢學》第2輯(北京:清華大學出版社,1996:50-75)。我們欣蒙傅飛嵐教授以及法國遠東學院Charlotte Schmid教授之恩許授權,以及袁冰凌教授的支持,刊登本文的修訂稿以饗讀者[1]。我們在此謹對三位教授以及本文的原譯、修訂者表示誠摯的感謝。

——宇宙不正在我們內在嗎?

……玄秘之道通達內在

諾瓦利斯(1772-1801)

作品選集二[2]

以洞作為宇宙的象征在歐洲與中國都有其長遠的歷史。在地中海濱岸地區,洞自史前時期已是進行神明崇拜之場所。對荷馬時代的希臘人而言,這些洞是避難和置尸之所,也是古代神秘和“神諭”(Oracles)的圣域。典型的洞是圣泉之源,神靈的居所,然而凡人并非不能進去,在這兩個世界的相通之處,諸女神被賦予宇宙的意義:

在港口的前端長著一株枝葉繁茂的橄欖樹,旁邊有一個洞,這個隱蔽而美好之地,是祭祀那些稱作伊阿得斯(Naiads)的泉水女神(Nymphs)……那兒有源源不斷的泉水。該洞有兩個入口,一處向著北風,凡人可以進入;另一處朝南風,更具種性,是神靈的通徑,凡人不能逾入。[3]

意大利文藝復興時期的庭園,噴泉洞以極其豐富的神話奇想暗示了這一古典的話題。類似的資料也可見于中國的庭園、器物的山水圖案、山水畫、微雕作品以及各種各樣的文獻。刻畫洞穴時所強調的美學原則以及許多中國山水畫的特色都是受到道教的啟發。[4]本文旨在探究4世紀至10世紀時“洞天”概念在其形成時期之道教內容及其背景。[5]

首先,我將勾勒一下圣山在道教傳統廣為人知的大致面貌,這或許有助于把道教關于洞的看法放在適當的脈絡中加以討論。接著我們將考察道教宇宙觀中洞天的演變及其作為內化的儀式空間之象征所具有的意義,然后就“山中有天”這觀念引發的神話議題作總結。

道教的山和洞

五岳坐鎮四方及中央,在實際地理上守護各方空間。而它們在神明的地理世界也扮演類似的角色:它們是五方的守護神,標示、保護并控制神圣的空間。同樣地,要圣化或封印一個儀式空間(無論是神壇、墳墓、或是國都),都必須安放五符或真文以定位和守護神圣的領域。

山,作為水和繁殖的來源,“生萬物”[6]。山和水象征了靜與動,是中國山水畫的兩大要素。涓涓的流水是描繪山洞時常見的圖象,[7]顯示山的內部不僅是生命與再生之源,同時也是通道之處一一溪流即交通的樞紐。在唐詩之描述中,便有熱切地探索流水以求來自世外的訊息。[8]有時可以見到溪流從隱蔽的山洞流出,然后從一座引人注目的橋下流過,而人則趨近水的源頭,這似乎意味著人所棲居的世界與遺世獨立的洞中世界之間并非不可逾越地分隔開:

于地傍有甘泉,水色溫白,游洞者烹茗于此。前有橫溪,湍波甚急,其聲喧洶,流出洞外,溪上有橋,長二三丈,闊一丈許,非石非土,功甚宏壯,過橋……[9]

這種矛盾性同樣可見于將山描述為躲避政治、社會的動亂與迫害之所的文學作品中,這也是中國文學史、藝術史上多番回應和增衍的著名母題——“桃花源”傳統。[10]這些作品或多或少都參照了陶淵明(365-427)寓言中的桃花林和山洞:描述一位漁人沿溪而行,尋覓水源時,進入了先世避亂之人所居、對外隔絕的世外桃源。[11]

山也可以作為避世之所,是隱居、超然而自在之地。方士在此采集草藥和礦石,這其中包括巖洞內鐘乳石所滴下來的沉淀——視為生命的 “乳汁”。[12]圣山也是礦石及其他煉丹所需原料的產地,在此可以找到金、水銀(這是在緩慢過程中經高度精煉的最終產物)和玉,而這三者都與煉丹術、長生術有關。[13]另外,山還為隱士提供了與神仙感遇的可能。對山峰峽谷的探察,其中包括對神仙所居之洞穴的尋求,構成了道教仙傳文學的主題。[14]

換句話說,山是得道之地,具有神圣性但又危機四伏,普通過著定居生活的人及在已開發的平原上耕種的男男女女在此能夠存活的希望很小,可是道士仍愿意拋棄塵世秩序,[15]憑借秘傳的符篆、神鏡及禹步而進據鬼魅魍魎出沒的高山。于是,山成了艱苦修行的場所。渴望成仙的方士,離開生產糧食的莊稼地,而依靠服食草藥、靈芝、金丹及存想來煉精補神,再加上服炁,一直到他最終徹底辟谷斷食,像巖洞中不死的蝙蝠一樣,不靠普遍的食物而永久存活。下面一則警世故事轉化了古代仙人食石的主題[16],指出一位未曾準備好的闖入者的下場:同“石燕”一樣,他化為石,永久立在山洞中。[17]這則故事中幸免的僧侶則是一名道教“服炁”(咽氣)之術的修煉者:

天臺僧,乾符(874-879)中,自臺山(位于浙江省武義縣)之東臨海縣(在浙江省)界得一洞穴,同志僧相將尋之。初一、二十里,徑路低狹,率多泥涂,自外稍平闊,漸有山川[18]。十許里,見市肆居人,與世無異。此僧素習咽氣[19],不覺饑渴,其同行之僧饑甚,詣食肆乞食。人或謂曰:“若能忍饑渴速還,無苦;或餐噉此地之食,必難出矣!”饑甚,固求食焉。食畢,相與行十余里,路漸隘小,得一小穴而出,餐物之僧,立化為石矣。天臺僧出山,逢人問其所管,已在牟平(山東省北部)海濱矣![20]

洞是圣山隱而不見的內部,必須以特殊的方法才能進入。據葛洪(283-343)記載:“上士入山,持《三皇內文》及《五岳真形圖》”[21]。《五岳真形圖》據說最早由漢武帝于公元前110年所得,[22]此圖并非描繪五岳的地理,[23]而是呈現這五座圣山隱密結構的符篆。除了圖象外,《五岳真形圖》還記載了方士所需知道,并藉以役使山中鬼神的一些隱諱,以及該山的地志和圣跡。

唐代在描述山洞的內部時,現已佚失的《五岳真形圖》曾被引述如下:“諸洞天……日月分精照之。”[24]這簡短的論述揭示了洞天世界的兩個顯著特征:山中(山內)之洞與山上(山外)之天相似;在山界的內部,日月星辰使洞天自成另一時空世界。它們都依照自己的規模和節奏運行:晝夜更換,內外更替,世代轉瞬即逝——這樣的經驗,在出入凡俗和洞天世界的游仙文學中有非常富想象力的精細刻畫。在道士的想象中,這種逆轉和時間快速流逝的情形并不是這些洞天世界獨有的現象,道壇或道場,以及丹士的鼎,都是按宇宙模式而設的,與凡俗世界分隔,在這些地方,有自己的時間循環,自然界的變化過程也可以以加速的節奏重置。[25]

正如山、川等現世地域會因其自然特征而加以區分,內部的圣域也被分隔成諸多洞天,并由地道、隧道等相連接。借助此類通道,神仙便可周游于諸洞天之中,就像是道士在存思中成為星際的神游者一樣。[26]這些供神仙溝通的通道并沒完全因自然環境而隔絕,這是可以被凡人所探究的:

高駢(?-887)帥蜀(875-878)[27],取罪人,以繩絆其腰,令探(玉局觀之洞[28])淺深。繩兩日方絕,(罪人)出青城山洞天觀門。[29]

“洞”有洞穴、激流之意,也有“洞穿”之意(兼指物理與智能上的洞穿),常與近音字“通”通用,具有貫穿、通達之義。故洞作為度化之所,神啟之所,而與諸神域相連。在道教的用法中,洞也作為真經秘籍的藏列處,其用意正如我們所見,與洞作為神啟之所的意思貼近。最后,從道教宇宙生成論的意義上講,洞具有虛無、混沌、無形之意。以“地穴”(crypt)這個字來翻譯“洞”,可以彰顯其隱密的本質及其與埋葬、復活的原始聯系。不過,洞一般特指《游張公洞之圖》(見附圖)中所詳細描繪的怪石嶙峋的鐘乳石洞,而“洞天”則指被道教認為是天或天堂的洞,並由神仙所居。正如蘇遠鳴(Michel Soymié)在有關羅浮山(參見表一,VII)的文章中所說,洞天乃山之精,倘若攀登山頂是一種宗教的行為——要求潔凈及神秘知識的宗教旅行,那麼步入洞天則表示旅程終于抵達 “啟悟”(initiation)的階段。[30]

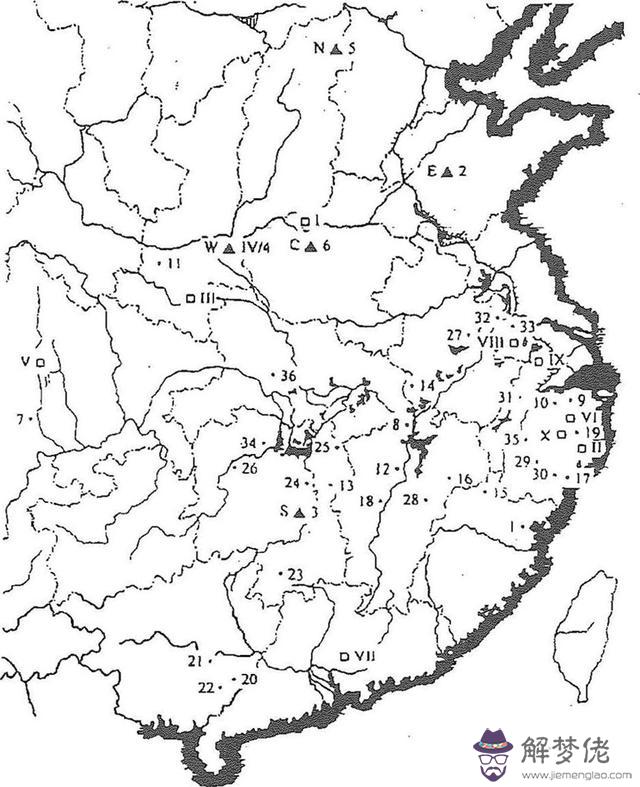

十大洞天與三十六小洞天分布圖。包括五岳:[C]中岳(6);[E]東岳(2)[N]北岳(5);[S]南岳(3);[W]西岳(IV.4)。圖由王秀惠提供。

洞的宇宙志

道教神圣地域除保留有自上古以來受人崇拜的五岳圣山外,還有洞天所在的重要地點。晚唐宮廷道士杜光庭(850-933)是這方面的權威[31],他的《洞天福地岳瀆名山記》[32]對漫長的中古后期的道教世界觀理論闡述最為全面。作者的序末署“天復辛酉(910)八月四日癸未華頂羽人杜光庭于成都玉局編錄”[33]等字,將洞天放在下述的宇宙論的脈絡中:

乾坤既辟,清濁肇分[34],融為江河,結為山岳。或上配辰宿,或下藏洞天,皆大圣上真主宰其事,則有靈宮閟府,玉宇金臺。或結氣所成,凝云虛構。

或瑤池翠沼,流注于四隅。或珠樹瓊林[35],扶踈于其上。神鳳飛虬之所產,天驎澤馬之所棲。

或日馭所經,或星躔所屬,舍藏風雨,蘊畜云雷。為天地之關樞,為陰陽之機軸。乍標華于海上,或回疏于天中,或弱水之所縈[36],或洪濤之所隔,或日景所不照,人跡所不及。

皆真經秘冊,敘而載焉。太史公[37]云:‘大荒之內,名山五千,其間五岳作鎮,十山為佐’。又《龜山玉經》[38]云:大荒之內,有洞天三十六,別有日月星辰靈仙宮闕,主御罪福,典錄死生。有高真所居,仙王所理。又有海外五岳、三島、十洲、三十六靖廬、七十二福地、二十四治,四鎮諸山。[39]

杜光庭的《洞天福地岳瀆名山記》列出了兩組獨立的洞天系統,分別名為“十大洞天”、“三十六洞天”,其內容見于表及表中的今名對照。

表一 十大洞天[40]

表二 三十六洞天[41]

對于兩組獨立洞天系統之間關系及其各自起源的研究迄今仍無定論,不過這觀念之歷史演變梗概還是清晰的。誠如三浦國雄極具說服力的研究所示,三十六洞天是先于十大洞天而存在[43],尤其是他舉出有關洞天的幾條早期資料(包括公元364至370年間在茅山啟示的上清經之一的《茅君傳》)指出:最終形成的十大洞天原來只是另一個三十六洞天系統中的一部分。[44]早于三十多年前,蘇遠鳴(Michel Soymié)也得出了相同的結論,[45]并推翻了沙畹(Edouard Chavannes)與此相反的假設。[46]盡管沙畹關于三十六洞天在唐代才得以確立的理論經不住材料的證明,然而道教宇宙論中的洞天理論的確是在唐代司馬承禎(647-735)及杜光庭的手中才完全系統化。[47]司馬承禎約于8世紀編成的《天地宮府圖》[48]首次并錄了十大洞天、三十六(小)洞天,10世紀初杜光庭在其著述中又加以綜合論述,而11世紀李思聰又在前人基礎上再加以闡述[49]。

這些早期的文獻材料指出,洞天的概念即使不是起源于茅山上清經系,至少是在上清經系的傳統中得到了重大的發展。這里所指的早期文獻是賀碧來(Isabelle Robinet)認為研究洞天最早的存本——即上述的《茅君傳》[50],以及成于公元399年的《紫陽真人內傳》[51]和首次對洞天作深入論述的《真誥》。陶弘景于499年完成了幽冥世界神仙譜系的資料匯編,其中包含了4世紀60年代上清大洞經系之零碎資料以及他自己所做的注解。[52]雖然杜光庭于《洞天福地岳瀆名山記》序中暗示了天界與地界相應而生,但是我們并不清楚三十六洞天是否被認為對應上清經系宇宙論中的三十六天。[53]無論如何,以名山的洞作為洞天的觀念與茅山上清經系有關之推測,可以提供一個合理的解釋。

顯然地,洞天構成了內化的“彼世”(counter-universe)形態,可透過存思之法冥觀。對于茅山經系而言,冥想與存思的技巧是其造經運動與神秘修煉的核心。與此對應的,關于人身之中有一小宇宙的觀念,也在同一脈絡之下有所發展。[54]簡言之,對洞天的存思是其中一項造就了(道教)邁向“內在化”(interiorization)。這種“內在化”起初以上清經系存想為特征,最終產生了以身體為丹爐煉精氣神的“內丹”及內察身心的“內觀”等修身之道[55]。同時,對于洞天的興趣在上清的神仙傳記中也有相對應的發展,如6世紀的《洞仙傳》[56]。《洞仙傳》依據陶弘景所編的《真誥》及《洞玄靈寶真靈位業圖》[57],反映了上清派的修仙方法以及將不同層級的神仙排列的階級體系,當中包括居住于洞府的地仙[58]。

十大洞天系統自何而來?蘇遠鳴(Michel Soymié)認為,十大洞天是后來發展起來的。他論述了在佛教傳入之前的中國,“十”在數字命理及宇宙論中不具有重大意義;而另一方面,“三十六”與“七十二”、“三百六十”一樣,是流行于中國固有時空觀中有象征意義之數“九”的重要倍數。[59]看來十大洞天受佛教影響是可能的,但有兩點限制必須一提:一是“十干”自商代以來便在中國的空間和歷法觀念中占有相當重要的地位;二是當我們注意這兩個系統(“十干”和“十方”)在中國發展的時間先后時,我們會發現,將宇宙論中的“十方”作為道教儀式的方位用語,自4世紀以來便大量出現在靈寶經中,這也是最早、流傳最廣的借用語。[60]此外,最早記述十大洞天而今仍可見的文獻資料是屬于五、六世紀的。《道跡經》是陶弘景(456-536)時代已失傳的著作,[61]當中斷言五岳及各大名山(未指明數目)皆有洞天。該書還進一步羅列了十大名山,除了在順序上與杜光庭所列的十大名山稍微有所不同外,在具體內容上是完全一致的。書中還分別列出十大名山諸洞天的名稱,其順序則和一般所知的順序無異。[62]上清經《七域修真證品圖》可能算是第一次明確地同時提及了“十大洞天”和“三十六小洞天”。[63]

也許值得注意的是構筑道教圣域的主要作者:編纂《無上秘要》的陶弘景,還有司馬承禎和杜光庭,都密切地參與宮廷事務,并為各自的君主提供政治宗教的服務(politico-religious services)。《無上秘要》堪稱一部道教知識的百科全書,其編纂原作為國家統一之宗教前奏。[64]與此相類,杜光庭全面地將各個地方信仰的傳統予以系統化,也在唐末及五代初期國家政治擔當了統一的要素。[65]如同全國的地理志根據各個地方政府的報告匯編而成一樣[66],對于皇帝而言,有關境內宗教地理全面而可靠的總結不僅具有象征的意義,還具有實用的價值。唐代的國家祭典需要可靠的指南,以知道圣域之宇宙論(尤其是“洞天”),及其現世所在的地點。皇帝擁有神明領域的象征物,正如巡行明堂諸室一樣,[67]象征著擁有遠方的各個地域。誠如唐玄宗在開元二十六年(738)在一塊要投入衡山之洞(見表二,3)的銅版上所刻的祝文,這地方的國家祭典也是委由代理人進行:

謹依上清靈文,投刾紫蓋仙洞。[68]位忝君臨,不獲朝拜。謹令道士孫智涼赍信簡以聞,惟金龍驛傳。[69]

唐代宗教儀式中的諸洞

唐室朝廷對洞天的興趣并不是一時性的,上文所引的有關玄宗所參與的宗教儀式就是有名的“投山水龍簡”。這種“政權合法化”(legitimation)的儀式,在本質上正如皇帝在泰山偶一為之的封禪儀式[70],被認為可以使皇帝和王朝獲得福佑。沙畹(Edouard Chavannes)對于唐代這種頻頻舉行的儀式已做了相當多的考證。

在沙畹所引述的諸多“投龍”儀式的碑文中,著名的《麻姑仙壇記》便是出自書法家、文人顏真卿(709-784)之手,他過去曾在江西麻姑山附近的地區擔任知州(表二,28)。在重述了這位女神(麻姑)的傳記之后,他寫道:

大歷三年(768),真卿刾撫[州,按《圖》]經南城縣,有麻姑山,頂有古壇,相傳云麻姑□此得道。……天寶五載(746),(玄宗)投龍于瀑布石池中,有黃龍見,玄宗感焉,乃命增修仙宇。[71]

從唐代道教齋醮科儀道士的著作中我們可以得知,無論是為朝廷抑或為地方社會祈福,山洞都被視為舉行道教儀式的理想場所。下文出自著名的齋醮道士張萬福《醮三洞真文五法正一盟威箓立成儀》的序中,他與司馬承禎為同時代人,是八世紀初唐玄宗的宮廷道士。序中論述了醮儀大概的目的和效用,以及醮儀的程序:

凡醮者,所以薦誠于天地,祈福于冥靈。若不精專,則不足以通感,盡誠而福不應者,未之有也。……凡設座,得名山洞穴最佳,不然,即幽閑虛寂處亦可。……必在豐新山洞間,無席即藉草以木葉……[72]

位于茅山腳下的金壇(見表一,8)為最神圣的洞天之一,被認為是仙人舉行儀式和念誦經文的場所。[73]這種把洞穴視為最佳圣所的概念無疑使游人充滿了敬畏感,這種敬畏感還曾被拿來和一個基督的朝圣者進入哥特式大教堂時所體驗的那種敬畏感相比較。[74]

張萬福的《醮三洞真文五法正一盟威箓立成儀》還進一步根據靈寶招真法,詳細說明了建壇的過程:要用繩索預先圍起指定的范圍,在周圍開東西南北王上五門,設五位以受祭品,最后要解穢結壇。[75]如此,才能在洞以外的自然環境里舉行理想的儀式。這就是施舟人(Kristofer Schipper)所描述的現今道士舉行齋醮時在概念上建構其儀式空間的方式:

道壇本身就是山。一處秘密而被遮蓋(因此是“內部”)的封閉之處,被稱為‘道場’,也就是道的所在或范圍。在道士的術語中,進入道場行齋醮儀式則被稱為是“入山”。……高功法師站在中央黃門之前,則可說成是到了諸神所居的仙山腳下。整個道場的布置不局限于面對著高功法師的一面,而是環繞著他的四面八方。……高功法師不是位于壇之上,而是多重層級的山(壇)環繞著道士,也就是說,道士在山之中;在“道”的空間里。[76]

私人的修行和公眾的齋醮儀基本上都將洞視為圣所。這就是出自四世紀末、迄今在道教科儀中一直占有重要地位的靈寶經《度人經》,中有描繪個人在祝禱時如何在意念里存建儀式的世界:

閉目靜思,身坐青黃白三色云炁之中,內外蓊冥。有青龍、白虎、朱雀、玄武、獅子、白鶴羅列左右,日月照明,洞煥室內……[77]

內化儀式空間之概念,同樣可見于現代的道教儀式。下文再一次引施舟人的文章,即描述道士身體內部隱秘的儀式和其外顯的儀式是同時并行的:

盡管這封閉的場所屬于另一個世界,但卻被稱之為壇,獻祭之丘山。不過此山具有內外兩面,換句話說,山的外表已被隔開,現在環繞著“道之場所”,山已經變成內凹而不再外凸。

于是,在道場的中間,我們發現自己正置身于一座山的內部;但是因為我們也察覺到山的外表,所以我們又必須站在山的外面,這樣我們既在“內”,又在“外”,我們同時把壇的范圍視作是某種自法師體內向外延伸的東西。[78]

對于道士和煉丹的術士來說,在潔凈的靜室中進行個人的冥思時,身體就是一個洞,被存想為一座諸神棲息的山岳。人的五臟六腑變成了照亮內部仙所的日月星光。洞穴作為理想化的仙所可視為是存思冥想時的對象及產物。這種修行可以使修煉者揭示隱藏的世界,并在他周圍及體內重建一個理想和隱密的空間。

從另一層次上來看,這可以被概略地描述為是中國宗教美學中的風景圖畫所描寫之對象。[79]石泰安(Rolf Stein)曾詳盡地分析了[中國人]如何在人造的園林之內,或是在一個擺置巖石和小植物的盆景中創造一個小宇宙。[80]冥想與存思的關聯在18世紀初袁江題為“瞻園圖”的繪畫中有清楚的體現。[81]一般相信,畫中展現了南京一家滿族人的私人花園,其中對山光洞景的描繪非常細致,觀賞者的目光可以流連和品味著這些標志性的山水景觀,這與一般描繪西方極樂世界所使用的想象形象并沒有什麼不同。玉雕的小山具有相同的效果。[82]這些作品的宗教(或原始的宗教)趣味根源于石泰安(R.Stein)所說的“描繪的魔力”(magic of depiction)以及“微小的魔力”(magic of smallness)。

關于“描繪”和“微小”的魔力沒有比石泰安(Stein)在引述九世紀初道士伊祁玄解的故事中闡述得更清楚的了。玄解被留在皇宮中,但這并非他所愿。最后他造了一個袖珍的園林盆景,以娛樂皇帝。園中設有一個木刻的蓬萊仙島,當皇帝嘆恨自己無由到此仙境一游時,玄解卻使自己越變越小,直至他最終進入并消失于他自己所造的仙境中。[83]制造一個可由得道之人居住的、與世隔絕的世界乃是壺中神仙世界的神話主題。[84]這種建構和洞的建構非常類似,并涉及對于“壺天”仙界的想象。對于這個課題,石泰安也有所討論。[85]

神話主題

通觀洞天概念,可以區分出三個神話主題,盡管最終它們都是密切相關的:(1)孕育之洞;(2)墓葬之洞;(3)天堂之洞。我們來對它們作簡要的分析。

近年,在佛教語境中將洞作為孕育之所的兩個個案得到論述:第一個是由弗朗索瓦·比佐(François Bizot)根據馬德望(Battambang)附近以普農薩婆(Phnom Sampau)誕生洞為中心的高棉(Khmer)崇拜之個案;[86]第二個則是由石泰安(Rolf Stein)在山西五臺山千佛洞(又稱作佛母洞),及其他地方(西藏、尼泊爾、印度、中南半島、日本)的“再生”(reincarnation)儀式所做的研究。[87]這儀式除了奮力通過洞穴之外,還包括潔凈和懺悔。換句話說,即透過拋棄罪惡,使靈魂再生。

五臺山千佛洞在中國是一個特例,[88]雖然它顯示了道教影響的跡象,但在道教中卻沒有和這誕生洞相類似的東西。假如Bizot和Stein所描述般,“抽離”(abstraction)是源自于“再生儀式”的“原樣”(literal imagery),那麼,這些“誕生洞”和道教的洞一樣,都有將洞作為超度之過渡的觀念。此外,將洞穴作為孕育之地的觀念與洞的本義“混沌”(原初世界「未分」出差別)是一致的,這種詮釋是近于將洞穴描述為宇宙顯現之所的神話。

神話英雄大禹就是在崖洞深處從神人伏羲那里得到了八卦圖,還有用以塑造天地、量度時間的神尺。誠如康德謨(Max Kalteumark)所示,英雄對于神啟的探索,總是和啟悟之初的試煉以及在大地的深處迷路飄泊有所關聯 。[89]同樣,當大禹奮力治水時,一位神祇給了他靈寶五符,使他得以治服洪水。大禹在功成之后就把五符存放在蘇州(江蘇省)太湖洞庭島下林屋洞天中。[90]其后“靈寶五符”被認為是靈寶經系的核心。在杜光庭列的十大洞天中,林屋排第九,由龍威丈人統轄。[91]透過丈人,靈寶五符在孔子的時代(約551-479 B.C.)再度現世。據說龍威丈人經過幾千里的周旋跋涉,在黑暗的迷宮盡頭,他抵達了一座光亮朗煥的城市,在那里他揭開了大禹所藏起來的仙書。[92]

如果我們把墳墓視為過渡和再生的場所,那麼神話中關于孕育之地與墓葬之地的聯系是自然而然的。[93]村民參加普農薩婆(Phnom Sampau)誕生洞的“啟悟儀式”(initiatory rite)時,視他們的入洞為“走向死亡”,他們的再現是一種“復活”,[94]正如上文所引杜光庭《洞天福地岳瀆名山記》序中提到,洞天掌管人的生籍和死籍。上文所引同一作者關于闖入洞的僧人變成石人的神話故事進一步顯示了洞與地下世界的關聯:凡是食用陰間食物的人(就如同貝瑟芬妮[Persephone]吃了冥王哈得斯[Aidoneus]提供的石榴子一樣)得永遠留在冥界。這種觀念與相關入冥的文學主題是相符的。[95]從地形上看,佛教傳入前,中國似乎已在墓地下不遠之處劃定了各冥界曹府,負責處理亡魂。在眾所周知的《左傳》故事中,鄭莊公以掘地及泉之計,巧妙地避開他不到黃泉不與母親相見的誓言。[96]掘地的危險包含了誤闖這些冥界。在發生于神龍元年(705)的“陰隱客”的故事中,隱客銳意鑿一口井,當穿鑿到相當深度之時,忽聞雞犬鳥雀之聲從地中傳出,有一個工人遂入穴探查:

初數十步無所見,但捫壁而傍行。俄轉會,有如日月之光,遂下。其穴下連一山峰,工人乃下于山,正立而視,乃別,一天地日月世界。……[97]

陰隱客的工人攀緣而下,越過如同但丁筆下的倒懸之境的門檻,[98]所進入的是一個神仙寓居、光彩流離的仙境,而不是長夜漫漫的冥界陰間:

地之北部為主宰死亡的太陰,它位于陽之下的最底部,也見于地下的深處。在道教的宇宙論中,有一條極長的中軸介于南北、天地、上下之間,它與聯接日月的水平線相交。陰間位于大地的最低處,然而卻反映了天的最高處,而且確是‘高處世界’(realm-on-high)的鏡像。在陰間與天界之間有本質的一致性,一種恰似連貫陰陽的一致性。[99]

因此,統合將洞視為過渡與超越之地(即轉化之模型)的觀點,即包含了從出生到再生、再到不死成仙的循環過程。

也許人心理投射的洞天所蘊含之宗教意涵,是對神仙的探求最終不在于到遙遠不可到達之地的遨游,而在于此時此地的內觀、覺悟或認知其真正的本質(即真性)。然而,對此“內化的超越”(interiorized beyond)的親近和虛假的熟悉,也帶來了可悲的誤解。在有關洞天的文學主題中,我稱之為“天界的無心之客”,一個凡人誤闖入了光明極樂永存的奇異世界之后,卻發現自己由于對塵世的眷念(如愛情、親情、飲食習慣等)[100]或因純粹的輕率之舉(對極樂的厭倦)[101]而又想回到人世間,當他決定暫時返回時,才發現他已永遠失去了天界。后世部份志怪小說的作者,以脫俗和詼諧的手法將這個主題予以淋漓盡致的想象和發揮。下面一段摘自《真誥》(流行于茅山勾曲洞天[見表一,VIII]),當中嚴肅地表達對人類愚念的深深擔憂:

虛空之內,皆有石階曲出以承門口,令得往來上下也。人卒行出入者,都不覺是洞天之中,故自謂是外之道路也。日月之光既自不異,草木水澤又與外無別,飛鳥交橫,風云蓊郁,亦不知所以疑之矣。所謂洞天神宮,靈妙無方,不可得而議,不可得而罔也![102]

最后,長于冥想的圣人與世俗之人之間的區別在于,前者能以內觀使自己發現所居世界的本性(即“真形”);而后者在每天司空見慣的周圍事物和成見中,不經意地出入天界,卻時刻為彼岸世界的入口躊躇不定。

道濟(石濤),1642-1707,游張公洞之圖 (局部)。大都會藝術博物館藏,購買,迪倫基金(The Dilon Fund Gift)贈送品,1982年。

參考文獻:

[1] 最初發表于《法國漢學》第2輯(北京:清華大學出版社,1996-),頁50-75。作者感謝梁斯韻精心的修正及對此重版的完善。

[2] Novalis Schriften: die Werke Friedrich von Hardenbergs, Bd. 2, hrsg. von Richard Samuel (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1965), pp.217-18.

[3] Homer (荷馬), Odyssey奧德賽13.102-112;Richard Lattemore, The Odyssey of Homer(New York: Harper and row, 1965), p.201. 又參“Metaphor of the Cosmos,” in Naomi Miller,Heavenly Caves: Reflections title="道家正一派秘傳四柱八字" alt="道家正一派秘傳四柱八字">

傅飛嵐(Franciscus Verellen),法國遠東學院和銘文與美文學院院士、道教史教授,香港中文大學中國文化研究所高級研究員;2004-2014年,擔任法國遠東學院院長。研究領域包括中國宗教大背景中的道教史和中國地域文化史,具體研究道藏、唐末五代高道杜光庭(850-933)的思想和五代及四川宗教史。近年來對漢唐間天師道的社會組織和儀式體制做了一系列研究。主要著作有《杜光庭(850~933):中國中古末葉的皇家道士》(Du Guangting (850-933): Taoïste de cour à la fin de la Chine médiévale, 1989)、與施舟人教授合編的三卷本巨著《道藏通考》(The Taoist Canon:A Historical Companion to the Daozang, 2004)、《命途多舛——中國中古道教解脫之求索》(Imperiled Destinies: The Daoist Quest for Deliverance in Medieval China, 2019)。

責任編輯:韓少華

本文來自:解夢佬,原地址:https://www.jiemenglao.com/suanming/347689.html