屬蛇的名人

世紀偉人:毛澤東(1893──1976)

湖南汀潭人。字潤芝。1911年武昌起義后,曾參加湖南新軍。1913年考入湖南省立第四師范學校。1914年隨校并入湖南省立第一師范學校。1918年4月與蔡和森等組織新民學會。同年8月到北京大學圖書館任助課員。1919年回湖南領導反帝反封建運動。同年創辦并主編《湘江評論》。1920年發起組織文化書社和俄羅斯研究會,積極宣傳馬克思主義。同年與何叔衡等組織湖南共產主義小組和社會主義青年團。1921年7月代表湖南共產主義小組現席中國共產黨第一次全國代表大會。后任中共湘區委員會書記、中國勞動組合書記部湖南分部主任、湖南省工團聯合會總干事。1923年6月出席中國共產黨第三次全國代表大會,當選為中央執行委員會委員和中央局委員,并兼任中央組織部長和中央局秘書,參加中共中央領導工作。1924年參加幫助孫中山改組國民黨的活動,曾在國民黨一大和二大上當選為中央修補執行委員,并一度代理國民黨中央宣傳部長,任《政治周報》總編輯。1925年任第六屆農民運動講習所所長。同年發表《中國社會各階級的分析》,對中國共產黨提出的新民主主義義的革命思想,作了較深刻的論述。1926年11月任中共中央農委書記。1927年3月發表《湖南農民運動考察報告》,得出解決農民問題的理論和政策。同年4月出席中國共產黨第五次代表大會,當選為修補中央委員。大革命失敗后,參加八七會議廳,提出“政權是由槍桿子中取得的”著名論斷,并當選中共臨時中央政治局修補委員。會報以中共中央特派員身份領導湘贛邊界秋收起義,創建了井岡山革命根據地。1928年4月與朱德、陳毅率領的南昌起義軍余部會師后,任中國工農革命軍第四軍黨代表和前委書記。同年7月在中國共產黨第六次全國代表大會上當選為中央委員。在此前后,相繼寫了《中國的紅色政權為什麽能存在》、《井岡山的斗爭》、《星星之火,可以燎原》等到著作,得出建立農村革命根據地,以農村包圍城市,最后奪取城市的戰略思想,開始了武裝奪取政權的新革命道路。1930年任紅一軍團政委和前委書記、紅一方面軍總政委和總前委書記。同年在中共六屆三中全會上當選為中央政治局侯補委員。后與朱德等領導中央紅軍取得第一、第二、第三次反“圍剿”勝利。1931年任中共蘇區中央局代理書記,當選為中華蘇維埃共和國中央執行委員會主席和中央工農民主政府主席。

1933年1月被補選為中共中央政治局委員。1934年1月再次當選為中華蘇維埃共和國中央執行委員會主席。同年10月隨中央紅軍參加長征。1935年1月在遵義會議上當選為中共中央政治局黨委,后又與周恩來、王稼祥組成三人軍事領導小組,從而結束了王明“左”傾冒險主義在中央和紅軍的統治。遵義會議后,率領中共中央和中央紅軍,克服重重困難,戰勝國民黨政府軍的圍追堵截和張國燾的左傾分裂主義,勝利完成長征,到達陜北,同年12月作《論反對日本帝國主義的策略》的報告,提出抗日民族統一戰線的理論、路線和政策。1936年12月任中央軍委主席,并擔任這一職務直至逝世。1937年先后發表《實踐論》、《矛盾論》豐富了馬克思主義的認識論和辨證法。抗日戰爭爆發后,領導中國共產黨堅持統一戰線中的獨立自主原則,努力發動群眾,開展敵后游擊戰爭,建立抗日根據地。1938年先后寫了《論持久戰》、《統一戰線中的獨立自主問題》,為中國共產黨和革命軍隊制定了抗戰的路線、方針、政策。1940年發表《新民主主義論》,系統、完整地論述了新民主主義革命的理論、路線和綱領。

1942年3月在中共中央政治局會議上當選為中央政治局主席和中央書記處主席。后在歷屆中國共產黨中央委員會上都當選為中央委員會主席和中央政治局主席。1945年主持召開了中國共產黨第七次全國代表大會,并作《話聯合政府》的報告。抗日戰爭勝利后,與周恩來等赴重慶與蔣介石進行和平談判,簽訂了《雙十協定》。

1946年夏國民黨政府發動全面內戰后,指揮人民解放軍先后粉碎了國民黨政府軍的全面進攻和重點進攻。1948年9月后,親自指揮遼沈、淮海、平津三大戰役,取得了戰略決戰的勝利。

1949年3月主持召開中共七屆三中全會,指出黨的工作重心必須由農村轉向城市。后又發表《論人民民主專政》,闡明了我國無產階級專政的性質、任務和方針。同年9月主持召開中國人民政治協商會議第一屆全體會議,當選為中央人民政府主席和全國政協主席。建國后,領導全國人民完成土地改革和其它民主改革任務,恢復遭到嚴重破壞的國民經濟,進行抗美國微軟公司援朝戰爭,并主持制定了過渡時期總路線和我國第一部社會主義憲法。

1954年在全國人民代表大會一次會議上當選為中華人民共和國主席。1956年作《論十大關系》的報告。1957年發表《關于正確人民內部矛盾問題》。同年夏發對反右派斗爭。1958年輕北發動“大躍進”運動和人民公社化運動。1959年7月在中共中央政治局廬山會議后期,錯誤地發動對彭德的批判,并進而在全黨內開展“反右傾”斗爭。1963年發動城鄉社會主義教育運動。1966年發動了達十年之久的“文化大革命”運動。1974年提出劃分三個世界的理論。1976年9月9日零時10分因病在北京逝世。

在長期的革命實踐中,毛澤東為中國共產黨和中國人民解放軍的創立與發展,為中國各族人民解放事業的勝利,為中華人民共和平共國的誕生和中國社會主義事業的發展,建立了不可磨滅的功勛。

宋慶齡(公元1893──1981年)

孫中山先生夫人,革命家,國務活動家,中華人民共和國領導人之一。原籍廣東文昌,生于上海。又名慶琳,西名羅莎蒙德、洛士文。1923年由楊仙逸設計的中國第一架戰斗偵察兩用飛機,孫中山就是用她的名字命名為“洛士文一號”。宋慶齡早年在上海中西女中讀書。1908年到美國佐治亞州威期里安女子大學學習。從青年時代追隨孫中山,致力于民主革命事業。1913年回國,任孫中山秘書。1915年10月與孫中山結婚。1924年在互一次國共合作時期,堅決擁護孫中山聯俄、聯共、扶助農工的三大政策。1925年3月,孫中山逝世后,向國內外介紹了孫中山的遺囑,譴責國民黨右派,并投身于北伐戰爭的準備工作。1926年在中國國民黨第二次全國代表大會期間,堅決執行孫中山的三大政策,同中國共產黨緊密合作,與國民黨右派進行斗爭。1927年蔣介石背叛革命后,和國民黨左派人士及中國共產黨人毛澤東、董必武等到聯名發表了計蔣通電。武漢汪精衛公開叛變革命前夕,又發表了《為抗議反孫中山的革命原則和政策的聲明》。同年8月1日,和毛澤東等到人,以國民黨中央委員會的名義發表宣言,揭露蔣介石和汪精衛的叛變行為。1927年南昌起義時,被選為世界第二次反帝同盟大會名譽主席。1931年回國后,堅持擁護中國共產黨的政治主張,拒絕擔任國民黨中央委員會和政府的任何職務。1932年與魯迅、蔡元培等組織中國民權保障同盟,同國民黨反動派進行斗爭。抗日戰爭時期,組織了保衛中國大同盟,積極開展抗日活動。解放戰爭時期,在上海創建中國福利基金會,曾給予中國人民解放軍以巨大的物質幫助。1948年,任中國國民黨革命委員會中央名譽主席。1949年參加了中國人民政治協商會議第一屆全體會議,當選為中央人民政府副主席。建國后,1954年,在第一屆全國人民代表大會第一次會議上當選為全國人民代表大會常務委員會副委員長。同年12月,當選為政協全國委員會副主席。1957年隨毛澤東參加了在莫斯科舉行的各國共產黨代表會議。1959年和1965年連續當選為中華人民共和國副主席。1975年當選為全國人民代表大會常務委員會副委員長。曾代表國家多次參加國際活動,先后被選為世界保衛和平委員會執行局委員、亞洲及太平洋區域和平聯絡委員會主席,是中國婦女界的杰出領袖。從1951年,一直任中國人民保衛兒童委員會主席、中國福利會會長,熱情關懷青少年和兒童的健康的成長,并長期主持中國救濟總會和中國紅十字會的工作。1981年5月15日,中共中央政治局決定接受她為中國共產黨正式黨員。同年5月16日,第五屆全國人民代表大會常務委員會決定,授予她中華人民共和國名譽主席的榮譽稱號。

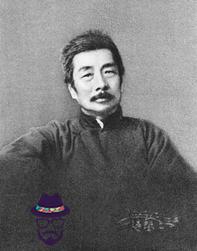

愛國民主人士魯迅(公元1881──1936年)

魯迅(1881~1936),中國文學家、思想家、革命家和教育家。原名周樹人,字豫才,浙江紹興人,1881年9月25日誕生。出身于破落封建家庭。青年時代受進化論、尼采超人哲學和托爾斯泰博愛思想的影響。1902年去日本留學,原在仙臺醫學院學醫,后從事文藝工作,希望用以改變國民精神。1905—1907年,參加革命黨人的活動,發表了《摩羅詩力說》、《文化偏至論》等論文。期間曾回國奉母命結婚,夫人朱安。1909年,與其弟周作人一起合譯《域外小說集》,介紹外國文學。同年回國,先后在杭州、紹興任教。

辛亥革命后,曾任南京臨時政府和北京政府教育部部員、僉事等職,兼在北京大學、女子師范大學等校授課。1918年5月,首次用“魯迅”的筆名,發表中國現代文學史上第一篇白話小說《狂人日記》,奠定了新文學運動的基石。五四運動前后,參加《新青年》雜志工作,成為“五四”新文化運動的主將。

1918年到1926年間,陸續創作出版了小說集《吶喊》、《彷徨》、論文集《墳》、散文詩集《野草》、散文集《朝花夕拾》、雜文集《熱風》、《華蓋集》、《華蓋集續編》等專集。其中,1921年12月發表的中篇小說《阿Q正傳》,是中國現代文學史上的不朽杰作。1926年8月,因支持北京學生愛國運動,為北洋軍閥政府所通緝,南下到廈門大學任中文系主任。1927年1月,到當時的革命中心廣州,在中山大學任教務主任。1927年10月到達上海,開始與其學生許廣平同居。1929年,兒子周海嬰出世。1930年起,先后參加中國自由運動大同盟、中國左翼作家聯盟和中國民權保障同盟,反抗國民黨政府的獨裁統治和政治迫害。從1927年到1936年,創作了歷史小說集《故事新編》中的大部分作品和大量的雜文,收輯在《而已集》、《三閑集》、《二心集》、《南腔北調集》、《偽自由書》、《準風月談》、《花邊文學》、《且介亭雜文》、《且介亭雜文二編》、《且介亭雜文末編》、《集外集》和《集外集拾遺》等專集中。魯迅的一生,對中國文化事業作出了巨大的貢獻:他領導、支持了“未名社”、“朝花社”等文學團體;主編了《國民新報副刊》(乙種)、《莽原》、《語絲》、《奔流》、《萌芽》、《譯文》等文藝期刊;熱忱關懷、積極培養青年作者;大力翻譯外國進步文學作品和介紹國內外著名的繪畫、木刻;搜集、研究、整理大量的古典文學,編著《中國小說史略》、《漢文學史綱要》,整理《嵇康集》,輯錄《會稽郡故書雜錄》、《古小說鉤沈》、《唐宋傳奇錄》、《小說舊聞鈔》等等。

1936年10月19日因肺結核病逝于上海,上海民眾上萬名自發舉行公祭、送葬,葬于虹橋萬國公墓。1956年,魯迅遺體移葬虹口公園,毛澤東為重建的魯迅墓題字。

1938年出版《魯迅全集》(二十卷)。中華人民共和國成立后,魯迅著譯已分別編為《魯迅全集》(十卷),《魯迅譯文集》(十卷),《魯迅日記》(二卷),《魯迅書信集》,并重印魯迅編校的古籍多種。1981年出版了《魯迅全集》(十六卷)。北京、上海、紹興、廣州、廈門等地先后建立了魯迅博物館、紀念館等。魯迅的小說、散文、詩歌、雜文共數十篇(首)被選入中、小學語文課本。小說《祝福》、《阿Q正傳》、《藥》等先后被改編成電影。魯迅的作品充實了世界文學的寶庫,被譯成英、日、俄、西、法、德、阿拉伯、世界語等50多種文字,在世界各地擁有廣大的讀者。

實業家盧作孚(公元1893──1952年)

著名愛國實業家。出生于四川省合川縣一個農民家庭,自幼好學,成績優異,但因家境貧寒,小學畢業后未能繼續升學。盧作孚以驚人的毅力刻苦自學,達到很高水平。辛亥革命前夕加入同盟會。辛亥革命后,主張“教育救國”,從事教育工作,并編輯雜志。1919年擔任《川報》社長兼總編,并加入“中國少年學會”,擁護新文化運動,在四川推行通俗教育活動。由于軍閥混戰,認識到依靠軍閥辦不好事業,1925后在合川開辦了“民生實業股份有限公司”,從此走上“實業救國”的道路。民生公司經營川江航運,由于經營管理科學,發展極為迅速,到抗戰前夕,承擔了長江上游70%以上的運輸業務,航線延伸到上海。抗日戰爭爆發后,盧作孚全力投身于抗日工作,運送川軍出川抗日。1938年被任為交通部部長,不久武漢失守,長江上游90%以上的運輸靠民生公司承擔。大量后撤人員和10萬噸的遷川器材及其他物資積壓在宜昌,遭到日機的狂轟濫炸。盧作孚親赴宜昌指揮,經過40天的奮戰,終于在宜昌淪陷前夕,將全部人員和物資搶運到四川,此舉被子中外譽為“中國實業上的敦克爾克”。據統計,僅抗戰前三年,民生公司共運了各種人員150余萬,物資約100萬,而自己卻損失了16艘船舶,犧牲員工100余人,為抗戰事業作出了巨大貢獻。1940年任全國糧食管理局局長,次年因健康不佳辭職,1943年又辭去交通部部長之職。1944年赴美參加者國際通商會議,提出了維護我國航運利益的三條議案,獲提大會通過。由于國民黨的內戰,民生公司隱于困境,1949年有18艘大輪被迫停于香港。1950年6月盧作孚從香港返回北京,出席全國政協第一屆二次會議并被補選為全國政協委員。他歷經艱險,設法將滯留在香港的18艘船只先后開回祖國大陸,為打撈中國的航運事業作出了重大貢獻。盧作孚于1952年2月在重慶去世。

封疆大吏:林則徐(公元1785──1850年)

中國近代杰出的地主階級政治家,偉大的愛國主義者和民族英雄。字元撫,又字少穆,福建候官人。林則徐出身在一個下層封建知識分子家庭,生活比較清貧。但他學習刻苦,13歲中秀才,1804年中舉人,1811年中進士,被選為翰林院應吉士,開始了仕途生涯。林則徐曾與龔自珍、魏源等人擔保經世致用之學。在東河河道總督任職盡力修漢黃河,任江蘇巡撫期間,體察民間疾苦,興修水利。林則徐痛感鴉片流毒中華,造成民窮兵弱白銀外流,主張嚴禁鴉片,成效卓著。1937年12月底,受命為欽差大臣,帶領廣東水師,前往廣州禁煙。次年3月,林則徐抵達廣州,責令外國煙販繳出鴉片,聲明他禁煙的堅定立場和決心。為了了解兩方的情況,他又派人翻譯外文書報,親自主持譯編《四洲志》,成為睜眼看世界的第一人。他主張對外商區別對待,鼓勵并允許正當貿易,嚴禁鴉片走私。在人民群眾的支持下,迫使義律和外國煙販繳出鴉片二百多萬斤,于6月3日至25日在虎門海灘當眾銷毀。與此同時,林則徐大力整頓海防,積極準備戰守。他相信民心可用組織同練,招募漁民、蛋戶丁壯五千人為水勇,屢次打敗英軍的武裝挑釁。他還購買了西洋大炮以加強防備,主張學習西方的長技,建議仿制西方先進的利炮堅船。1840年1月任兩廣總督,鴉片戰爭爆發后,由于設防嚴密,使英軍在廣州無法得逞。英軍沿海北上后,林則徐遭到誣陷而被革職,先派赴浙江,不久充軍伊犁。在邊疆興修水利,開辟屯田,建議兵農合一,屯墾戍邊。林則徐非常警惕沙俄對西北邊境的傳略,曾預言沙俄將是中國的大患。1846年,被重新起用,曾任陜甘總督,陜西巡撫、云貴總督,先后鎮壓瓦解了西北和西南的少數民族起義。1849年,因病辭職回鄉。這時廣西的拜上帝會非常活躍,1850后被再度起用,受命為欽差大臣,奔赴廣西處理軍務,鎮壓拜上帝會,在廣東潮州途中病死。

小說家:吳敬梓(公元1701──1754年)